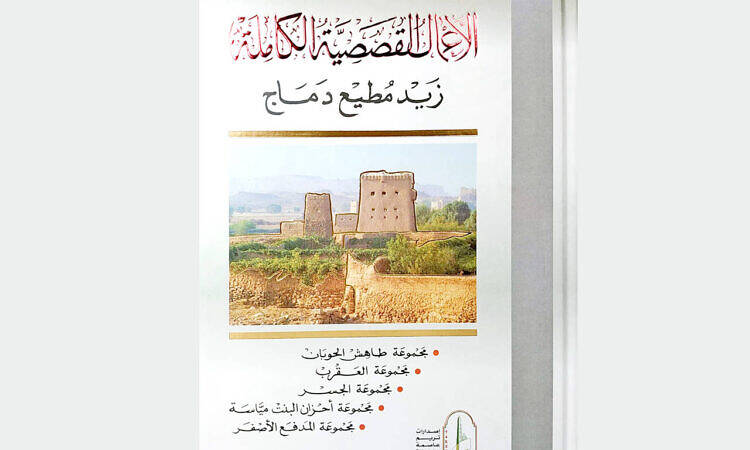

كانت بدايتي مع الأستاذ زيد مطيع دماج في مجموعته “طاهش الحوبان”. ولفت نظري، في تلك المجموعة، المباشرة وتلاشي الرمز في معظم القصص، وكذلك البساطة والعفوية في سرد القصة. وأعاد كثير من قصص تلك المجموعة إلى ذهني حكايات كثيرة كانت جدتي تحكيها لنا عن أحداث مرت باليمن وعاصرها جميع من عاش تلك الفترة.

فالطاهش صفة لمخلوق خرافي رافق اليمانيين في أسمارهم في الليالي المقمرة، يبعث في قلوبهم مشاعر مختلفة من الخوف والدهشة أثناء ترحالهم في الفيافي، ويعطيهم تصورات خارقة في الحديث عن بطولاتهم وصراعاتهم معه، والسماسر ملاجئهم في أسفارهم. أما العسكري فهو الغريم الأكبر للدجاج: مصدر غذاء الرعوي بطل اليمن في كل العصور.

كل تلك ملامح لعصر أصدق لو قلت إننا لم نعاصره ولكنا عشناه؛ عشناه كنتاج طبيعي لخلفيتنا الثقافية، والتي تكونت وحملنا تبعاتها في كافة مجالات حياتنا، سواء كثقافة عامة أم فردية، تتجلى في جميع ممارساتنا، البسيط منها والمعقد؛ فنحن نشعر بالخوف أحياناً رغم انعدام وجود المسببات، والسبب التربية والتنشئة التي أنشأنا عليها آباؤنا الذين عانوا متاعب الحياة بكافة أشكالها، ولم يكن إلا أن تعكس قسوة حياتهم لتطبع طراوة حياتنا بالخوف والرهبة من المجهول، دون أن يكون هناك مبرر موضوعي لتلك الرهبة.

هذا مثل بسيط لسلوك تصرفات معظمنا، يتجلى أكثر تعقيداً في السلوك الذي طبع حياتنا الاقتصادية والسياسية… فنحن منذ اندلاع الثورة وإلى الآن لسنا بقادرين على أن نحقق تنمية فعلية في اقتصادنا القومي. والسبب ليس عدم توفر الإمكانيات، هذه الحجة التي تلازم كل فشل نعانيه، فلدينا أرض صالحة لزراعة التبر؛ وإنما رهبتنا من المجهول، وعدم وجود القوة الفعالة في نفسياتنا للتعامل مع الواقع مباشرة، وسيطرة ظروف كانت تحكم حقبة زمنية، وما زلنا نظهر أنها نفسها التي تحكم واقعنا الآن.

من هنا جاء التقصير مع واقعنا المعاش؛ عدم إدراك الماضي ومحاولة فهمه وتفسيره سبب لنا الغموض في الحاضر وعدم محاولة فهمه أيضاً.

وقد شكلت الواقعية في قصص دماج تعبيراً مباشراً عن سيطرة فترة وظروف على مجمل الحياة العامة، فعبّر عنها ربما تجاوزاً في البعض، ليبين مدى التغير الحادث في القاعدة الأساسية للمجتمع بعد اندلاع الثورة. وربما، كما سبق القول، لأن تلك الظروف شكلت ما وراء ثقافتنا المجتمعية المعاصرة، وأراد أن يجد لها متنفساً لإظهارها من اللاوعي إلى الوعي.

وأهم ما أود طرحه هنا هو أن تلك الواقعية التي تشكل من خلالها منهج “زيد” الأدبي قد أعطت بعداً زمنياً لفترات حية، أوضحت عن طريق التصوير -لا التقرير- عدة ملامح للمجتمع تأطرت رؤية فكرية ناضجة.

الفترة الزمنية الأولى عام 1949 في قصة “الذماري” عقب حركة 1948 بعام واحد. في هذه الفترة سادت مفاهيم جديدة على المجتمع، فحادثة مقتل الإمام ما زالت حديث الناس، وصفة “دستوري” صفة تلازم أي شخص قد توجد غرابة في شكله أو تصرفاته، لذا فهي تواجه المغترب الطموح الذي عاد بآمال وأمان كبيرة، ولكنها انتهت في سجن “الرادع” الذي ضم عدة فئات كنتيجة لمعاناة الشعب إبان تلك الفترة… ولأنه دخل السجن بدون تهمة تذكر سوى رفضه دفع رشوة لكاتب العامل، فقد خرج من السجن وهو يحمل تهمة مغايرة للأولى، على أن يغادر صنعاء فور خروجه. ويغادر الذماري صنعاء وهو يحمل في نفسه حنيناً لمقابلة المقهوية التي كانت سمسرتها ملجأه عند وصوله، والتي قضى معها أحلى اللحظات ورغم مباشرة سرد الحدث إلا أنه يمكن فهمه فهماً رمزياً وربط المرأة بالأرض؛ فاللحظات التي قضاها الذماري مع المقهوية هي لحظة امتزاج حنين الغربة بالوطن الذي ابتعد عنه، وملاطفة المقهوية أنسته فضاضة النزلاء وقسوة الظروف التي صادفها، وما التركيز في نهاية القصة على ألم الذماري لمغادرة صنعاء، دون رؤية المقهوية، إلا تأكيد لعمق مأساة المهاجر اليمني الذي كان ينزع من أرضه نزعاً. وتتكرر مأساة المهاجر اليمني في قصص عديدة من قصص زيد، فالذماري في القصة الأولى هو نفسه بطل قصة “خلف الشمس بخمس”، والعنوان بحد ذاته دليل، وقول مأثور يكنى به عن بعد الشقة بين اليمن والعالم آنذاك، فالعالم الذي سيهاجر إليه اليمني قد يكون خلف شمس بخمس شموس أخرى.

وهذه القصة كسابقتها تعبير حي عن غربة المهاجر عن العالم الذي هاجر إليه وعدم ارتباطه به بأية صلة حتى لو كانت صلة تكوين أسرة وأبناء، فيشده الحنين ظناً منه أن كل شيء في بلاده قد تغير؛ إلا أنه يفاجأ بأمر “الشريعة” الذي بدأه أخاه عند سفره ما زال ممتداً بعد عودته، وأن وصوله يثير أشياء جديدة تكون سبباً لتبديد ثروته، فينسحب راجعاً من حيث أتى، حاملاً غربته بين أضلاعه من جديد.

وهذا الموقف الإنساني لم يقفه “علي بن علي” بطل قصة “العائد من البحر” الذي عاد ملء نفسه الأمل في الحياة الأفضل، فهو يلبس الأبيض والأزرق، ولديه بندقية وجنبية مذهبة وحذاء من عدن، ويشرب السجائر الفاخرة، ويحمل له الماء البارد في ثلاجة صغيرة أينما ذهب ليقيل في مقايل القات.

فعلي بن علي لا يحب أن يرفع رأسه أعلى من رؤوس سادته، والطبقية التي بناها، والتي ظن أنها سترفع مقامه في قريته، سويت بالأرض في لمحة بصر، ودون شاهد على ذلك، وعندما ظن أن للقانون إلزاماً سيعيد له حقه خاب ظنه في ذلك، فالشيخ يملك الأرض والرعية، والقانون يسير عندما يعطى سعر لسيره، والشيخ يملك أعلى سعر للقانون، بينما يرفض على بن علي أن يدفع ذلك السعر، إذن يجب أن تنتهي كل آماله وأمانيه وأحلامه أيضاً وبشهادة القانون نفسه. فما كان منه إلاَّ أن أطلق رصاصة سقط الشيخ على إثرها مضرجاً بدمه. وبالتأكيد إنه بدلاً من أن يعود للغربة عاد للظلام يدفع حياته ثمناً وقيمة لقانون أوقفت خطاه عن السير.

تلك ثلاث قصص من خلالها نستطيع أن نتبين فترة زمنية واحدة، قد لا تكون واحدة في العد، ولكنها واحدة في تفشي ظروف متشابهة لا تتغير. فالمغترب عانى تلك الفترة في خارج البلاد، وعندما كان يعود جامعاً من المال ما قاسى وعانى في جمعه، ضناً أنه سيجد المكانة الاجتماعية العالية، لم يكن يواجه إلا الابتزاز والاتهامات المختلفة، بل والرفض من قبل من يعانون نفس ظروفه نفسها، لأنهم يرغبون في العيش بسلام واستسلام، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم كبشر.

وبجانب تلك الصور تظهر صورة القهر الاجتماعي جلية في استخدام أداة تنفيذية تخدم ذلك القهر: العسكري. والعسكري في ذلك الزمن رمز للسلطة التي تصل برغباتها الدنيئة إلى القاع دون أن تجد رادعاً يردعها. فهو الأداة المنفذة على الرعوي المغلوب على أمره، يسلبه جميع مصادر دخله وعيشه، بل ويمكن أن يستولي على ما أمامه. جسَّد “زيد” تلك الصورة بشكل كوميدي في قصته “العسكري ذبح الدجاجة”، وعكست تلك الصورة العفوية والسذاجة في تصرف الرعوي، والقلق الذي أثاره وجود العسكري في القرية.

ولا شك أن الحركات التحررية كان لها أثرها في تلك الفترة في زيادة جبروت الحكام من جهة، وجهودهم الجبارة والمبذولة في إذلال الرعية وفي هيمنة مشاعر التقديس والرهبة عند العامة من الناس نحو الحكام، وفي الوقت نفسه تفاعلهم الصامت مع تلك الحركات، والخوف من إظهار أثر ذلك التفاعل ومن ثم اللجوء إلى مزيد من الاستسلام والخنوع.

تلك الفترة استمرت وإلى قيام الثورة في 1962. هذه الفترة حدث تغير كامل في البيئة اليمنية، وسادت مفاهيم جديدة محل المفاهيم القديمة…

فالثورة والوطنية صارتا هما المقياس. ولا شك أنه حدث نوع من الاستقرار النسبي في الهجرة، فالجميع ينتظرون الظروف الجديدة ليغيروا كيفية تعاملهم مع محيطهم… التغير الزمني في تلك الفترة أو بعدها أوضحه زيد مطيع دماج في قصتين اخترتهما من قصصه، الأولى قصة “بياع من برط”. في هذه القصة نلاحظ التمازج الشبه متكامل بين التفكير القبلي القديم، بشدته وإلزاميته، والمظاهر المظهرية للحضارة داخل مجتمع قبلي، وفي الوقت نفسه مدى الطموح الذي وصل إليه القبيلي الشاب الذي تخلى عن قبيلته، بما فيها مكانته داخلها، في سبيل أمل كبير تملكه، وهو الرغبة في حياة أفضل بعيداً عن حصن القبيلة وتعقيد قوانينها. فـ”ابن ثوابة” بطل قصة “بياع من برط” ابن لشيخ القبيلة وأحد أعيانها الكبار، وكان يمكن أن يخلف أباه في مكانته داخل القبيلة، إلا أنه تخلى عن تلك المكانة القبلية وأصبح يرى المكانة في استغلال منجزات العصر، فهو الوحيد من أفراد قبيلته الذي لا يعترض على شق طريق لأنها وسيلة الاتصال بالعالم الذي تأتيهم منجزاته على شكل عجلات نارية وطرق ومضخات وساعات سويسرية تزين معاصم الرجال، وأقمشة ملونة… إلخ. وهو الوحيد الذي يلحظ التناقض الواضح بين انفتاح “العنان” (عاصمة برط) وبين انغلاق الحصون المحيطة بها والمزرعة بمتاريس السلاح. كان يرى في المدينة السلام والحياة الحقة وفي الحصن الموت مجسداً. لذا رغب في العيش الآمن فأصبح واحداً من “الباعة”.

إلا أن قبيلته لم تغفر له ذلك، وصار اليوم الذي فتح فيه دكانه هو يوم شؤم وحداد عند رجال القبيلة، الذين أجمعوا على مقاطعته. وتحمّل وضعه بين البياعة، بل اندمج معهم بكل جوارحه، آملاً الحياة الأفضل. فهل تركه العرف القبلي يعيش!!؟

هذا ما يوضحه زيد في نهاية القصة، فالثأر عرف قبلي، بل هو سمة دائمة تحرق الغصون الخضر وتزيد نارها تأججاً.

ولأن “ابن ثوابة” لم يكن بياعاً كالبياعة فقد لقي جزاءه على يد عرفه القبلي الذي تخلى عنه. وبدلاً من أن يفتح صدره للحياة الجديدة التي ظن أنه قد صار يعيشها، واجه رصاصة الموت، لتؤكد له أن القبيلي يجب أن يخضع لكل أحكام قبيلته حتى لو كان فيها نهاية لحياته.

صورة واضحة لترسُّب الأعراف القبلية وتغلغلها العميق في جذور حياتنا. فالتغير لا شك دخل إلى عمق البلاد، ولكنه تغير شكلي ظهر على صورة سطحية لم تمس عمق حياتنا. فابن الشيخ في مجتمع كهذا قد يعيش حياة غاية في الفقر يفضله فيها الجزار، ولكن حياة الترف التي يحياها الجزار لا تعني مطلقاً أنه قد صار على قدم المساواة مع الأول، وحتى إحساساتهم النفسية لا تتغير، فالأول إذا كان يعيش حياة الترف فهي كحق من حقوقه، بينما يعيشها الآخر وهي في ذهنه وسيلة تبرزه أكثر داخل إطار العلاقات في السلم الاجتماعي الذي لم تغيره الثورة كثيراً.

وصورة “ابن ثوابة” في القصة الأولى تتجسد في شكل آخر لبطل قصة أخرى هي “الرمال العابرة”، والذي يموت ميتة الأول نفسها وهو يبحث عن الحياة الأفضل.

فهو قد ترك أسياده في عيشتهم يموتون جياعاً، واستطاع بعزيمة أن يقطع القفار إلى أن وصل محطة الحياة، برز له وهجها في قرص أبيض من الروتي يرمى به من نافذة حافلة كبيرة، صار هذا القرص أمله الذي يترقبه، فهو رأسماله الوحيد في أيام ابتعاد الحظ عنه، فهل طابت له الحياة!؟

نوعاً ما! إلا أن الحالة ساءت عندما حل في العشة الهادئة المجاورة له أعمى وشرذمة من الأطفال العرايا. هؤلاء صاروا يحجبون عنه وهج الحياة التي لاحت له في البداية، فهم أيضاً لا بد أن يحيوا، وقرص الروتي الأبيض وهج الجميع، لذا يجب أن يفوز به من استطاع أن يجعل يده تمتد طويلاً، وكانت أياديه الأطول، وكانت حياته هي الثمن، فهم يثبتون أنفسهم على الأرض برجلين وتطال أيديهم خيرات الحياة، بينما يثبت هو على أطرافه الأربعة، لذا فنظره يجب أن يطرق إلى القاع، ولا يجب أن يرفع أطرافه الأمامية، فهو إن رفعها لن يستطيع السير على الخلفية فقط، لذا عليه أن يموت.

وما هي إلا ثانية حتى كان جثة ممددة ملطخة بالدماء، واختلط الدم بالقر وبجثته الممزقة، وعبرت الرمال بسرعة من فوق جثته نحو الجبال، جبال الهضاب الخضراء.

فهل أراد أن يجمع في لقطة واحدة بين الموت والحياة، بين حمرة الدم واخضرار الخصب؟ ربما! إلا أن الشيء الذي لا يمكن إغفاله أنه قد نقل صورة واقعية للتغير واللاتغير في آن واحد فالكلب في القصة ترك أسياده ليبحث عن الحياة في منطقة أخرى، وعندما وجدها نازعه مخلوق آخر عليها واعتبر نفسه سيداً آخر عليه، ورغم تساوي صورة الفاقة والبؤس لدى الجميع، إلا أن الإنسان اعتبر لنفسه حق الأفضلية، حتى لو كان يخطف عيشه من فم الكلب؛ فأيهم يبحث عن الحياة وأيهم يمنحها للآخر، في ظل حرارة الشمس ولفحات الرمال الشديدة على العيون؟ وهل الطريق الممهد والروتي الأبيض يصنع حياة للجميع؟!

ذلك ملمح لفترة زمنية أخرى ظهرت أبعادها جلية في مظاهر التغير الطارق على أساليب الحياة.. وآثار وملامح الفترة الزمنية المعاصرة جسدها زيد مطيع دماج في أحدث قصصه “الفتى مبخوت”.

و”مبخوت” صبي لبائع “البرعي” مهمته تجميع الأواني الفارغة. في هذه القصة ملمح للصراع بين الجديد والقديم، فالفتى مبخوت، الذي لم يبلغ الحلم بعد، على صراع مستمر مع بائعة “الكدم” العجوز والتي تتهمه بأنه سرق “الكدم” أثناء غيابها لقطع البطاقة، وعندما ينفي ذلك تنعته بلفظة “زنوة”، فيثور الفتى مبخوت ثورة عارمة ويقذف بقِدر “البرعي” وإناء “الكدم”، وتنتهي القصة والمعركة لم تنته.

المستحدث في هذه القصة هو إدخال الرواية بجانب محور القصة. والملفت هو الذي يصف به الراوي دكان “البرعي”: وكأنه زنزانة تذكرني بالحبس الانفرادي”.

المفروض أن الوضع يحكي حكاية في فترة معاصرة سيطرت فيها النهضة على كل جوانب الحياة، فالحركة السياحية نشيطة، والتجارة أيضاً في تزايد ونشاط… إلخ. إلا أنه، ورغم ما في الحياة من نهضة وعمران، ما زالت صور كثيرة تجدد الأمس في النفوس. الفرد اليمني داخل ذاته، وسيطرة الكآبة والحياة المجهولة المعالم في… تجعله باستمرار يتذكر كل ما يجعل إحساسه يتحرك في الحيز الضيق، الضيق جداً، في ذاته، حتى لو كانت تلك الذات بمعية ذوات أخرى. الفتى مبخوت أيضاً من المفروض أنه يجسد صورة العصر، إنه يعطي الصورة المشرقة الجديدة؛ ومع هذا يظهر التضارب واضحاً في نفسه، فملابسه تدل على العصرية: يرتدي بنطالاً من الجينز وبلوفر من الصوف المحلي وحذاء. ولكنها العصرية المتضاربة بين ما يحمله الفرد اليمني من رواسب (بلوفر من الصوف المحلي) وبين ما يريد حمله من مظاهر الحضارة (بنطال الجينز)، وفي الوقت نفسه لا بد من التوثب ومحاولة التغيير (الحذاء الرياضي). وعندما ينعت الفتى مبخوت من قبل العجوز بائعة الكدم بأنه “زنوة”، يفور وتصل ثورته إلى قمتها من انعدام الوعي بما يعمله، فالفتى يستاء كثيراً من نعت العجوز، وهذا يعطي إحساساً خاصاً بإحساس الفتى، فكونه ولد بلا أب أو بمعنى أصح بلا شرعية تحلل هذا مدعاة للثورة العارمة في نفسه.

هذا انعكاس لعمومية صفة حلت بالمجتمع نتيجة التغيير، هي انعدام الهوية، فمهما ثار الفتى مبخوت على العجوز التي نعتته بأنه “زنوة”، يجب أن تثور المدينة لأنها فقدت هويتها والتي بدأت تتعايش فيها عدة صور.

فمظاهر الحركة تتجلى في العمران (المباني الشاهقة والمخابز والمحلات التجارية)، وفي الوقت نفسه تجاورها مظاهر الركون والاستلاب الحضاري التي تشبه المدينة (تجمعات “الأخدام” وعششهم، والباعة من صغار السن المتجولين الباسطين على الأرصفة). وتلك الملامح في القصة أعطت أبعاداً زمنية طرحها القاص لفترات لا يمكن محوها من تاريخ اليمن، وكان لا بد أن تتحول تلك الأبعاد من مجرد رؤى خيالية في ذهن القاص إلى فكر ينمو تدريجياً محققاً في جانب الوعي المباشر للمفكر، وفي الجانب الآخر تفاعل ذلك الوعي مع المؤثرات البيئوية المحيطة به.

ومن هنا، جاءت الواقعية في قصص دماج لتشكل منهجاً أدبياً سار على نهجه وميّز كتاباته التي أسهمت بصورة فاعلة في بلورة العلاقة بين الواقع الاجتماعي وشتى صنوف المشكلات البشرية الحادثة في ذلك الواقع. وهذه الصفة إن كانت ميزة في أدب زيد فهي إسهام مباشر وثوري من قبل أن يتفاعل أدبه مع الرؤية التغييرية الدافعة لحركة المجتمع نحو الأفضل.