“ريان الشيباني..قاص طموح يسعى لإحداث تغيير سردي في المشهد الأدبي اليمني”

كتب رئيس التحرير

ريان الشيباني هو أحد الأسماء اللامعة في سماء الأدب اليمني الحديث. يتمتع بموهبة فذة ولغة رشيقة تفيض بالصور البلاغية والمعاني العميقة، مما يجعله قاصًا وصحفيًا من الطراز الأول. يتميز ريان بقدرته الفائقة على صياغة الأفكار المعقدة بأسلوب سهل وسلس، مما يتيح للقراء الاستمتاع بكتاباته والاندماج معها بشكل كامل.

لقد برز ريان الشيباني بشكل لافت من خلال كتاباته النقدية والأدبية والصحفية التي تتناول رموز الإبداع والتميز في اليمن. تناول بجرأة وعمق أعمال وأوجاع وأفكار شخصيات بارزة مثل لطف الصراري، علي المقري، عبد الله البردوني، هاشم علي، والدكتور المقالح. لم يكتفِ ريان بتقديم نقد أدبي تقليدي، بل سعى دائمًا إلى كشف أبعاد جديدة ومختلفة في أعمال هؤلاء الأدباء والفنانين، مسلطًا الضوء على الجوانب الإنسانية والفلسفية في إبداعهم.

يتميز ريان الشيباني بأسلوبه النقدي الحاد والدقيق، حيث لا يتردد في التطرق إلى المسائل الشائكة والمعقدة، مما يضفي على كتاباته طابعًا مميزًا يجذب القراء ويدفعهم إلى التفكير والتأمل. يرى ريان أن الأدب ليس مجرد وسيلة للتسلية، بل هو أداة قوية للتغيير الاجتماعي والثقافي، وهو ما يسعى دائمًا إلى تحقيقه من خلال كتاباته.

ريان ليس فقط ناقدًا أدبيًا، بل هو أيضًا قاص طموح يسعى لإحداث تغيير سردي في المشهد الأدبي اليمني. تتسم قصصه بعمقها الفكري وتنوع مواضيعها، حيث يستلهم الكثير من موضوعاته من الواقع اليمني بكل ما فيه من تحديات وصعوبات. ورغم هذا، لا تخلو قصصه من لمسة الأمل والتفاؤل، مما يعكس إيمان ريان العميق بقدرة الأدب على إحداث فرق حقيقي في حياة الناس.

وفي إطار سعيها لدعم وتشجيع الأدباء والمبدعين اليمنيين، تتشرف منصة “انزياحات” بنشر أعمال ريان الشيباني. نحن نؤمن بأن ريان يمثل إضافة قيمة لمشهد الأدب اليمني، وأن كتاباته تحمل الكثير من الإمكانات والإبداع الذي يستحق الاحتفاء به.

إننا في منصة “انزياحات” نفخر بأن نكون جزءًا من رحلة ريان الشيباني الأدبية، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من أعماله الرائعة مع قرائنا. نحن على يقين بأن إبداعه وقدرته الفائقة على سرد القصص ستسهم بشكل كبير في إثراء الأدب اليمني وتقديمه بصورته الأجمل والأكثر تأثيرًا.

ريان الشيباني، بهذا الحماس وهذه الموهبة الفذة، يقف اليوم كرمز من رموز الأدب اليمني الحديث، وكتابة المستقبل الأدبي لليمن بأحرف من ذهب. نرحب به في “انزياحات” ونتطلع بشغف إلى قراءة المزيد من أعماله الرائعة والمميزة.

نبذة عن مُعِد المادة:

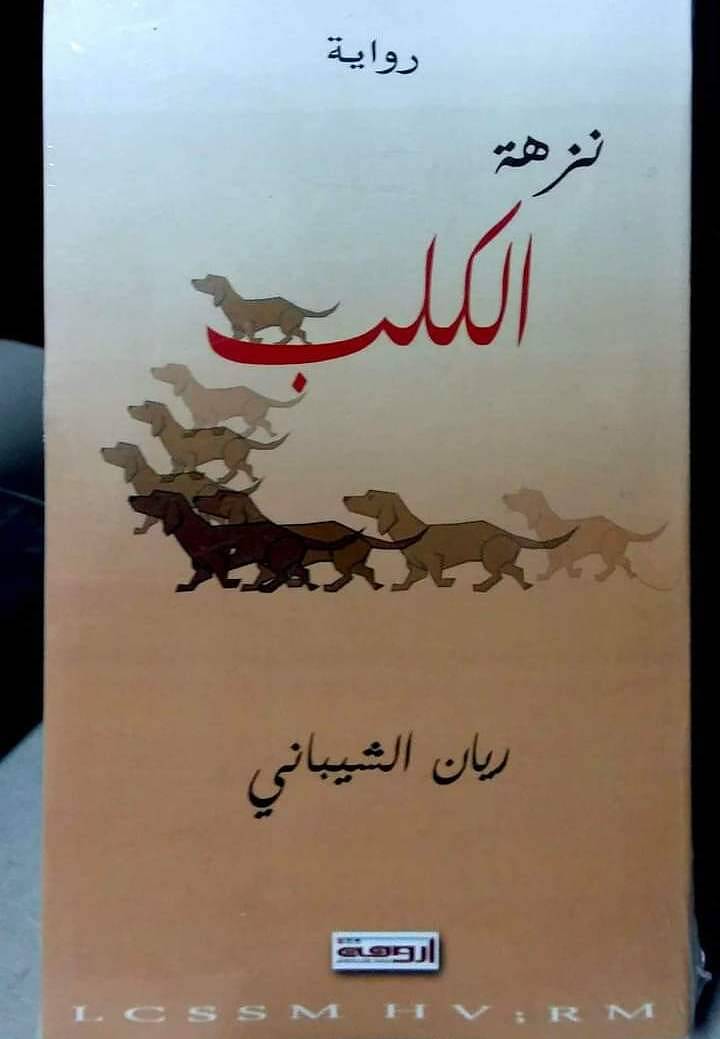

كاتب وصحفي. يعمل في المجال الصحفي منذ 2011. عمل مدير تحرير ثانٍ لصحيفة الأولى، وعضو مؤسس في منصة خيوط الإعلامية. له ثلاثة إصدارات أدبية (رواية نزهة الكلب/دار أروقة 2017)، و(رواية الحقل المحترق/ دار خطوط وظلال للنشر 2021) و(قصص مزاج الجائع/ منشورات مواعيد 2023).

***

مآل بائس لإرث أبرز أدباء وفنانين اليمن المعاصرين

منازل مثقفي اليمن

ريان الشيباني

يتذكر الصحفي، لطف الصراري، وكان حينها مديرًا لتحرير صحيفة حديث المدينة الأسبوعية، زيارته لرائد الفن التشكيلي في اليمن، هاشم علي، وهو على فراش احتضاره. كان حينها في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2009، وكان فنان اليمن الكبير، الذي يسكن مدينة تعز (جنوب وسط اليمن)، حينها، في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

يقول الصراري، إنه حار حديثًا، وتخشب، وهو يحاول أن ينطق كلمات المواساة للفنان الممدد على سرير أزرق باهت، وعلى فمه كمام أكسجين، لكنه بعد أن عرّف بنفسه، هزته إحدى عباراته، وأنه لن ينساها ما دام على قيد الحياة. بدأ الصراري حديثه للفنان بالقول: “أنت بالنسبة لنا أبٌ جليل وتجربتك تلهمنا المثابرة والصلابة في وجه الزمن”. ركّز الفنان عيناه بنظرة صارمة وصوبها نحو الصحفي، ثم قال: “أيوه. دائماً تغالطونا بهذا الكلام، لكن في الحقيقة أنا أب فاشل”.

رد الصراري عليه: “بالعكس يا أستاذ. أنت أب ناجح جداً، مش بس لأولادك الحقيقيين، طالما منحتنا القوة والمثابرة حتى بدون ما تدري…”. هزّ رأسه وهو يحاول التقاط نفَس أكثر هدوءاً. “لكني أب فاشل…” استدرك وهو يشير بإيماءة من رأسه باتجاه ابنه الأكبر: علي. ثم أضاف: “أربع سنوات من لما تخرج من الجامعة.. إلى الآن ما قدر يلاقي وظيفة.”

يتحدث الصراري عن أنه حينها شعر بغصته، وانتابته مزيج مخاوف. لكنه انتزع نفسه من مخاوفه وقال للفنان المريض: “كلنا أولادك، وكلنا ننتظر متى تقوم بالسلامة.” لكنه، قال العبارة التي يقول الصراري إنه لن ينساها أبدًا.

“شوف هذولا الدكاترة…” كان هناك ما يقارب عشرة أطباء يطوفون على المرضى في غرفة العناية المركزة، التي تشبه قاعة صغيرة تصطف بمحاذاة جدرانها أكثر من عشرة أسرّة. “لو يجتمعوا كلهم ومثلهم عشرين ضعف، ما يقدروا يخرجوني من هنا على قيد الحياة”.

بالفعل، بعدها بأيام قليلة توفى هاشم علي عن عمر 64 عامًا، مخلفًا ورائه مسيرة تشكيلية ملهمة، ومخاوف معيشية لأسرته تحولت إلى واقع أليم. يعتبر هاشم علي أبو الفن التشكيلي اليمني، إذ مارسه ذاتيا، واحترفه في ستينيات القرن المنصرم، ما أهله للحصول على أول منحة تفرغ في الجمهورية. أقام الفنان أكثر من 60 معرضًا تشكيليًا، داخليًا وخارجيًا، لكن انتهى به المطاف، مغبونًا، من جحود زمانه، ومن الإرث المادي الصفري الذي خلفه ورائه.

لقد كان يسكن شقة صغيرة، في عقبة 26 سبتمبر، بمدينة تعز، وبالرغم من حيزه الضيق، إلا أن الفنان ثابر على العمل داخله، وأنتج معظم تحفه الفنية فيه. الآن، تحقق أعمال هاشم علي أرقامًا عالية في البيع، لكن لم تعد لعائلته علاقة بهذا الموروث الثمين، إذ أنه ملك لمؤسسات عامة وخاصة ورجال أعمال، ومسؤولين سابقين، فيما تواجه أسرته الأمرين في التشرد والعوز.

وأنا أعد هذا التقرير، تذكرت دمّون، ابنة الفنان، فتواصلت معها بعد العثور على رقمها، لأتقصى مصيرها، ومصير إرث الفنان الذي شغل بسمعته الأوساط الثقافية.

تقول دمّون، إن جهة حكومية ذات صلة- اتحفظ على ذكرها لأسباب قانونية- تحتفظ بعدد كبير من أعمال هاشم علي، كما أن جهة حكومية أخرى لها علاقة بالفنون، استولت على أعمال كان يحتفظ بها هاشم علي في مرسمه، ثم قامت بنقل هذه الأعمال من مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء.

أما منزل الفنان، الذي كان يستأجره، فتقول دمّون: في فترة ما من الحرب التي اندلعت في المدينة عام 2015، سقطت قذيفة على بلكونة الشقة، ورغم أن ابنته وزوجته لا تزالان فيها، إلا أنهما لم تصابا بأذى لوجودهن في الغرف الخلفية التي لم تصل إليها الشظايا.

في منتصف العام 2019، وبدافع من الحياة المكلفة، تكفّل مجموعة من الفنانين التشكيليين الشباب، بإقامة مزاد علني لأعمالهم، وجمعوا مبلغا ماليا لم يمكّن إلا من شراء منزل صغير، لعائلة الفنان في منطقة طرفية من مدينة تعز.

تقول دمّون: يفتقر المنزل لأساسيات العيش الكريم، كما إنه في منطقة وعرة، لا تصل إليها الخدمات. ومع مواصلة الحوار مع دمّون، أفصحت عن خيبة أمل كاملة من تخلي كامل للجهات المعنية ولأصدقاء الفنان الذين يتباهون بأعماله، وتنصل كامل، سواء في البحث عن ميراث والدها، ورد الاعتبار له، أو عنهم كعائلة لفنان كانت آخر هواجسه أن لا يموت وعائلته معدمة.

عبدالعزيز المقالح

في مقابلة له قبل وفاته بسنوات، سئل أديب اليمن وشاعرها الدكتور عبدالعزيز المقالح، ماذا ستفعل لو عاد به العمر؟ فأجاب: سأكسر جدار صنعاء. ولمن يعرف حياة الشاعر اليمني الكبير، والمدى الذي يحكم يومه، سيدرك أنه كان يقصد إنهاء طوق السفر الذي فرضه على نفسه لسنوات طوال. ومع أن تكهنات كثيرة ظهرت، من ضمنها أن لديه فوبيا حادة من الطيران، إلا أن أحد أصدقائه ورفاقه الشباب، يحيى الحمادي، يقول إن المقالح زار أغلب البلدان، وامتلأت بها عينيه، وأنه لم يعد يرى شيئًا يدعو للإدهاش، وأنه- أي المقالح- تغاضى عن شائعة الخوف من الطيران، جاعلًا منها عذرًا يزيل به الحرج في حال دُعي إلى مهرجان أو ملتقى، ما يستدعي هنا النظر في الكيفية التي عاملت به صنعاء شاعرها.

توفى الدكتور المقالح في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. في الـ16 من يناير/ كانون الأول الجاري (2024)، وبالتزامن مع مرور عام على غيابه، أردت معرفة كيف يبدو منزل الشاعر بعد سنة من غيابه.

يتفرع المنزل، عن جزء من شارع مجاهد، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، واشتهر بمقيل أسبوعي (في يوم الثلاثاء)، يعقده المقالح لزواره وأصدقائه، بما يمكن اعتباره منتدى ثقافيًا. ومن؛ كل جيلنا، من الذين يدّعون صلتهم بالثقافة، لم يمر على هذا المنزل، ولم يتذكر أروقته. كانت أول زيارة لي للمنزل في منتصف عقد الألفين. أتذكر جيدًا- حينها- كيف أننا دلفنا إلى ساحة حصى صغيرة مُشجّرة، بأصص متنوعة من أشجار الزينة والورد، ثم تنعطف إلى زقاق يستقبلك على يساره بابًا مُشرعًا، من شباك الأسلاك، للإيحاء بأن المنزل مفتوح، أو رحب للأصدقاء.

لا يمكنني تناسي، كيف فتح لنا الدكتور المقالح بنفسه، بسمته الهادئ وخطوه الوئيد، وعندما كنّا في ديوانه (محل المقيل)، تكفل بحمل قناني المياه إلينا بنفسه. غرفة مستطيلة، عليها مجلس عربي متواضع، وباستثناء المؤدي إليه والذي علّقت فيه لوحات تصوّر الدكتور، وأهداها له فنانون متطلعون، لا يبدو هناك أي إحساس بالترف.

في أحد جدران الديوان، توجد كوة خشبية نصف دائرية، يضع عليها بعض الأوسمة والشهادات التي حصل عليها إلى جانب تحف صغيرة أخرى. يجلس الدكتور في زاوية محددة له يمين بوابة المجلس، وبالرغم من أنه لا يتعاطى نبتة القات التي يدمنها معظم اليمنيون، يحرص من باب رفع الكلفة، على أخذ عشبًا واحدًا بيده، والإمساك به حتى نهاية القيلولة.

في العام 2021، كررت زيارة المقيل، فاستقبلنا المقالح، بالروتين ذاته عدا من عدم مقدرته تجشم عناء استقبالنا في البوابة الرئيسة لمبناه. كانت الأوضاع في عاصمة البلاد قد أخذت منحى خطيرًا محبطُا. فمع سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة بالقوة، خريف العام 2014، اندثر النظام العام، وتغيّرت الأولويات، ورُكنت الثقافة وشؤونها في الزاوية. بدت صنعاء، باردة ومتنكرة، وأكثر جحودًا في تعاملها مع شاعرها.

لكن المقالح، حرص الإبقاء على مقيله، تمسكّا بعادة تبدو روتينية أكثر، وخارجة عن سياق الحياة في ظل الحرب. رأيته، وقد حطّت الأزمة من قامته، وجعلته أكثر ذهولًا وصمتًا، ولا يعلق على الأحداث إلا إذا سئل عنها، وبجمل هادئة وغير مكتملة. وغير ذلك، ينصت بتواضع جم، للشعراء الشباب الذين يتطلعون لمباركته، بما عرف عنه، من الصبر والكياسة، إزاء كل التجارب التي تمت بصلة للأدب، والكتابة على وجه عام، حتى تناقل أصدقائه عنه، قوله: كاتب رديء أفضل من مسلح جيد. لفتني أيضًا مداومته على سماع الأغاني الكلاسيكية العربية، من خلال مكبر صوت موضوع أمامه، وفي تلك الأمسية كان محمد عبدالوهاب برفقتنا.

هذه الذاكرة الغنائية اكتسبها المقالح في حياته المبكرة، أثناء دراسته الأكاديمية في جمهورية مصر. لكن المقيل الذي كان مكتظًا، ومحل زيارة لا تنقطع من المسؤولين والمثقفين الذين يريدون القرب من الدكتور، بدا باردًا، وأقل صخبًا، وينفض انعقاده سريعًا قبل صلاة المغرب، مراعاة للظرف الصحي للدكتور.

المقالح نفسه، كان يتخذ من هذا المقيل، آخر خيطًا رفيعًا يائسًا، لمحاولة الاتصال بالحياة وبعوالمه. فهو، وقد وطأت أثقلت عليه سنوات الحرب الأهلية، أتت على كل آماله بوطن آمن ومستقر، وأضرت إضرارًا بالغًا ببنيته النفسية ومن ثم الجسدية. فتخلى- لدواعي صحية- عن روتينه اليومي، الذي كان يبتدئه بالدوام الصباحي في مركز الدراسات والبحوث الحكومي، ومن ثم العودة في منتصف اليوم إلى منزله.

وكان المقالح، في سنوات حكم الرئيس صالح، قد خصص شقة، في مركز الدراسات والبحوث الذي يرأسه، لإقامة منتداه الأسبوعي، الذي كان يعقد كل أربعاء، لكن حجم الزيارات وتحول المكان إلى وجهة للزائرين الداخلين والخارجيين، حدا ضمنيًا بالحكومة- آنذاك- إلى استصدار قرار منع تعاطي القات في الدوائر الحكومية. بحسب مقربين من الدكتور المقالح، فإن الأخير شعر، بأنه مستهدف وزواره بالقرار، فحوّل منتداه إلى منزله، بشارع مجاهد.

بعد العام 2014، بدا حزن الشاعر، ضاربًا، تمتزج فيه أوجاع الهجران والشيخوخة، بمآل البلد الذي قرأ فيه أول بيان لثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962. ولذا كان ليس غريبًا أن نرى قصيدته، “أعلنت يأسي”:

أنا هالكٌ حتماً

فما الداعي إلى تأجيل

موتي

جسدي يشيخُ

ومثله لغتي وصوتي

ذهبَ الذين أحبهم

وفقدتُ أسئلتي

ووقتي

أنا سائرٌ وسط القبورِ

أفرُّ من صمتي

لصمتي.

في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أُعلن عن وفاة الدكتور المقالح، بالعاصمة صنعاء، وقد رفض بشكل قاطع أن يغادرها للعلاج في الخارج. حينها كتب أحد أبرز قادة الحوثيين، أنهم تواصلوا مع أسرة الشاعر لإقامة جنازة رسمية له، لكنه كان قد أوصى قبلًا عدم القبول بذلك، وأراد أن تكون جنازته شعبية. ولذا، تم اختيار قبرًا له في مقبرة خزيمة، كان قد هيئه لنفسه ليكون بالقرب من زوجته. وتكتسب رمزية اختيار مقربة خزيمة، من أنها مقبرة لعامة اليمنيين، إلى جانب أنه دفن فيها صديقه ورفيق دربه الشاعر عبدالله البردّوني.

بعد سنة من وفاة المقالح، تناهي إلى مسمعي أن من تبقى من رفاق الشاعر، وهم عدد يحصى بالأصابع، لا يزالون يحرصون على حضور منتدى الثلاثاء، رغم غياب الأول. فحاولت أن أقترب من هذا الحيز، لأقرأ ما وراء هذا الانعقاد من معاني.

يقول يحيى الحمادي، وهو شاعر شاب، وأحد الذين رافقوا الدكتور المقالح حتى آخر يوم من حياته: كان الدكتور المقالح يحرص على عقد المنتدى، حتى وهو غير قادر على حضوره، لكنه يطمئن لسماع أصوتنا، من غرفته المجاورة. لذلك استأذنّا أسرة الدكتور السماح لنا بمواصلة عقد المنتدى، وفاءًا لذكرى الشاعر الكبير، واستئناسًا بوجودهم إلى جواره. ولهذا، يحرصون على ترك مكان الدكتور في المقيل شاغرًا، ويوضع فيه لوحة تشكيلية، للإيحاء بوجوده بينهم.

يتحسر الحمادي، عن عدم إمكانية تحويل منازل الأدباء اليمنيين الكبار إلى متاحف، أو منتديات عامة، إذ أن عدم وجود دولة بإمكانها شراء هذا التراث المادي والمعنوي المهم، تضع هذه النماذج المشرقة في محل اندثار، بل يساهم هذا التجاهل في الحط من قيمة الثقافة، ورموز البلد وأيقوناتها، وهو ما حصل قبلًا للشاعر اليمني عبدالله البردوني.

عبدالله البردوني

في 30 أغسطس/ آب 1999، توفى البردّوني. ولأنه كان ضريرًا، يتحدث لي عبدالإله القدسي، وهو أحد كَتَبَته، عن منازله.

يمتلك البردّوني منزلين، أحدهما وهو القديم، في منطقة باب السَبَح في مدينة صنعاء القديمة، وهو منزل أثري اشتراه له آخر الأئمة اليمنيين الفعليين، أحمد حميد الدين، ويمثل الانتقالة الأولى للبردّوني من منطقته محافظة ذمار، إلى العاصمة صنعاء. لكن هناك افتراض أنه انتقل عام 1982 إلى منزل آخر في منطقة الحي السياسي، وسط العاصمة، تاركًا المنزل السابق مخزنًا لكتبه ووثائقه.

يُذكر منزل الحي السياسي، على أنه المكان الذي استقبل فيه البردّوني معظم زواره، وهو مبنى من طابقين، تحفه حديقة تزرع فيها أشجار فاكهة الفرسك والرمان والعنب. يدلف الزائر من الحديقة عبر ممر من الحصى إلى بوابته الرئيسية. وفي الطابق الثاني يقع الديوان (مفرج) في زاوية شرقية، يستقبل فيه البردّوني زوار منتداه الأسبوعي، كل يوم اثنين.

عرف عن الأستاذ عبدالله البردّوني تعاطيه للسعوط المحلي الأبيض وللقات السوطي، وهو نوع من القات اليمني معروف عنه قوة وتركيز عصارته، وقد يحقق تعاطيه نوع من الانفعال يحفز على مداومة الاستماع والكتابة. أما كيف يتعرف البردّوني على جودة هذا القات، يقول عبدالإله القدسي: بالملمس، إذ يدرك طراوة هذه النبتة من عدمها.

يقول القدسي: هناك استقبل البردّوني محمود درويش وكامل الزهيري ويوسف الشريف. ويعمد البردّوني في الصيف على السكنى في طابق المنزل الأول، لأنه يكون دافئًا، لكنه في شتاء صنعاء القارس، يحتاج الشاعر إلى الطابق الثاني الذي تدخل عبر نوافذه الشمس، كما أن من عاداته أن يطيل القراءة في الشتاء ويخصص لها الكتب ذات المحتوى الكبير، ويقل منها في الصيف، ويخصص الكتب ذات المحتوى الخفيف.

عند سؤال القدسي عن مصير منزلي البردّوني، أفاد أن منزل باب السبح، تداعي كليًا في بداية أغسطس/ آب 2020، تحت وقع أمطار صيفية ثقيلة، لكن لم يكن هناك شيء ذو قيمه فيه، إذ عرف أن منزلي البردّوني تعرضا للسطو من قبل السلطة الأمنية لنظام الرئيس صالح، عقب موت الأول.

سألت، محمد عبده البردّوني، وهو روائي وأحد أقارب الشاعر المعروف، فقال إن سيارة الأستاذ البردّوني، صادرها رئيس دائرة التوجيه المعنوي، عقب وفاة البردّوني، بزعم ملكيتها للدائرة، في حين أنها مسجلة باسم الشاعر، بحسب قريبه هذا.

أما مكتبة الشاعر وأوسمته، فجزء كبير منها سلمتها زوجته، لوزارة الثقافة، وذكرت ذلك في مقابلات صحفية لها، رغم نفي الوزارة لذلك، والجزء الآخر منها، في معية أحد ورثته وأقاربه، ومن ذلك الجزء القديم من المكتبة. أما الجزء الحديث منها، بحسب محمد، فهو بحوزة زوجته.

لا توجد تقاليد

لجأت إلى الروائي والكاتب اليمني علي المقري، الذي استقر به المطاف في العاصمة الفرنسية باريس، كمنفى، لتعريف حالة الهامش التي يقبع فيها كل ما يمت صلة بالأدب، ولماذا لا توجد هناك تقاليد، من شأنها الأعلاء من الثقافة وشؤونها.

يقول المقري، إنه في السنوات الأخيرة، ومع انهيار (الدولة الوطنية)، انهارت معها كل المؤسسات الثقافية، وكل ما يمت بصلة لمفهوم الدولة بمعناه الرمزي.

يتذكّر المقري، أنه قبل هذا الانهيار، كانت هناك مواعيد شبه مؤكدة لعمل متحف لأعمال الفنان التشكيلي هاشم علي، ولتحويل بيت البردّوني إلى متحف يحمل اسمه. “كان هذه المشاريع جزء من مشاريع أخرى مطروحة للاهتمام بالفنانين والأدباء”.

كما لم يفته في السابق وجود مشاريع لتكريم الأدباء، يتذكر منها “منح جوائز لبعض الادباء والفنانين، مثل منح وسام الأدب الفنون في شطري اليمن. حصل على هذا الوسام أبرز الأدباء والفنانين في اليمن، على سبيل المثال، عبدالله البردّوني، عبدالعزيز المقالح، هاشم علي، عبدالله عبدالوهاب نعمان، علي صبرة، وأحمد قاسم ومحمد سعد عبدالله ومحمد مرشد ناجي، وأحمد محفوظ عمر.

يقول المقري أيضًا:

“كان هناك نوع من المشاريع المؤسسة إلى جانب دور النشر، وهيئة للكتاب في صنعاء، وفي عدن كان هناك دار الهمداني للكتاب، لا بأس في نشاطها الثقافي، وكانت تنشر كتب على المستوى العام، لكن فيما بعد، عندما تنهار الدولة بشكلها الكلي، تنهار معها كل المؤسسات والمشاريع”.

أما غياب تقاليد بناء المتاحف، أو تحويل المرموز الثقافي إلى مزار، يعتبر المقري أن لا تقاليد هناك، حتى من قبل. إضافة إلى أن “أكثر الأدباء كانوا يعيشون في منازل بالإيجار، وعانوا كثيرًا في هذا المضمار. إذاً هم غير مستقرين، باستثناء بعض الأدباء الذين كرسوا أنفسهم، مثل البردوني، والمقالح، وأحمد محفوظ عمر، وحصلوا بعضهم على منازل خاصة بهم بحكم أنهم كانوا يمتهنون وظائف أخرى، باستثناء البردوني الذي حصل على منزله بعد أن حصل على جائزة مالية أدبية”.

يواصل المقري: “حتى فكرة الصالونات الأدبية والثقافية لا توجد بالمعنى الفعلي. كان مثلا هناك لقاء في بيت البردّوني، تقريبا كل يوم الجمعة لبعض المقربين منه من الأدباء وكان مفتوحا طوال أيام الأسبوع للقاء الأدباء. كان يكفي أن تدق باب البردوني لتدخل.

أما المقالح فلم يكن يفتح منزله إلا في سنوات عمره الأخيرة. كان عادة ينتقل في مقيله اليومي، أي كل يومين في الأسبوع في بيت أحد الأدباء، مثل منزل عبداللطيف الربيع، والقاضي عبدالسلام صبرة.

ينهي المقري حديثه بالقول:

“لكن أيضًا بيوت الأدباء لم تكن منظمة. لم يكن المقالح ينظم مكتبته إلا في سنواته الأخيرة، نفس الأمر مع مكتبة الأستاذ البردوني. كان هناك استثناء في منزل عبداللطيف الربيع، كانت لديه مكتبة متميزة تحوي الكثير من ألبومات الفنون التشكيلية العالمية بحكم أنه كان فنانا تشكيليا إلى جانب كونه شاعرا. أيضًا ألبومات فن العمارة، لكن للأسف في الأخير هذه المكتبة التي كان يفترض أن تتحول إلى مكان عام أو مزار، لا أحد يعرف مصيرها”.