- أسخر وأتمتع بالفكاهة السوداء، لكنني “حزين” بصدق.

- لم يمنحني الشعر إلا الأجنحة، وهي كافية لطائر غريب مثلي.

- الشعر محاولة شخصية، وبالنسبة لي لم أشعر بالخذلان إلا من الشعراء، فمعظم هؤلاء يمتازون بالمصادرة ونفي الآخر. أكثرهم يكرهون شاعراً لا ينافسهم على مجد “خرائي”.

- لا نجاة من فخاخ الشعر إلا باعتناقه كهواية، وألا تكتبه باحتراف.

- لعل رعب الجمال أشد تنويراً من رعب القبح.

- أعتقد أننا أكثر الشعوب خيبة، وهذه الخيبة هي رأس مالنا الحقيقي.

- الخيبة تتمثل الآن فيمن يدعون تمثيل الله.

- أصدرت مجموعة “كيف تفوز بوردة؟” التي أحسبها الأفضل والأقرب، كعقاب لمن زعم أنني كنت تلميذه.

- أمارس هذا الغرور في المواقع الاجتماعية خاصة، لكنني أعيش كشخص عادي في الحياة العامة، بل إن جيراني لا يعرفون أني شاعر.

- معركتي – بوضوح تام – هي ضد القبح: كل قصيدة جميلة، مهما كان موضوعها، هي انتصار للفروسية والشجاعة، أي للجمال وللنُبالة.

- لقد اخترعت قارئاً، ذكياً ولماحاً، حساساً وشاطراً، وأنا أحتكم له.

- النظام الثقافي في العراق منع نشر قصيدة النثر منذ منتصف السبعينات حتى منتصف الثمانينات. هذا يشكل نموذجاً للنضال الشعري بحد ذاته.

- وهناك دار نشر اتفقت معها على بيع الكتاب بدولارين لكنها باعته بـ 10 دولارات.

- فيروز هي الروح الوحيدة الحية والتي ستبقى بعد أن نزول.

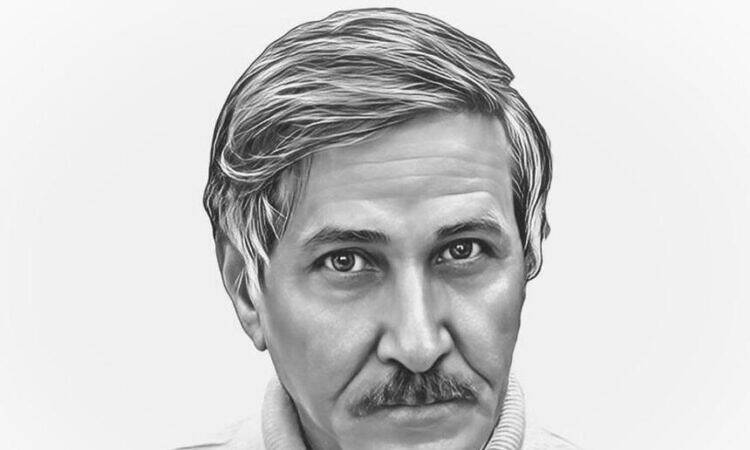

يُعد الشاعر العراقي الكبير عبد العظيم فنجان، أحد أبرز المؤثرين المعاصرين والمغايرين في قصيدة النثر العربية.

أعترف أن صديقي التاريخي الشاعر المتفرد ابن الرافدين أثّر في شعريتي.

تمتد صداقتنا لأكثر من عقدين من الزمان. جمعتنا منتديات ثقافية عديدة كفضاءات، ومنتدى على هدب طفل، ومدد.

عبد العظيم فنجان ليس مجرد شاعر كبير فقط، بل إنه ضمير شعري عربي بامتياز.

يتكاثر معجبوه يوماً بعد آخر. أصدر مجاميع شعرية متأخراً، لكن تجربته الشعرية الفذة تمتد إلى سبعينيات القرن الماضي.

هناك أصدقاء يشاركونني في أن عبد العظيم فنجان لا يتكرر مرتين

عندما صممت على عودة “انزياحات” فكرت أولاً بحوار مع “فنجانو”، اللقب الذي نطلقه عليه نحن زمرته من الملاعين والمنبوذين، نحن “الأقلية الهائلة”.

أحببت أن يشاركني الأصدقاء طرح أسئلتهم له، أسئلة وجودية غير صارمة. معظم الأصدقاء من الذين يقرأون عبد العظيم فنجان. إنه يعتذر عن الأسئلة التي لم يستطع الإجابة عليها. إنه مصاب بكورونا حالياً. إن واضعي الأسئلة اشترطوا على “انزياحات” عدم ذكر أسمائهم على الأسئلة.

يتحدث عبد العظيم فنجان بألم شديد عن حال الشعر والأحلام والخيبات والفقدانات كذلك.

إلى أين تمضي؟

قبل سنوات طويلة وبعيدة كتبتُ ما يلي:

“رجلٌ يتسلق سلماً، وهو يحمل على كتفيه سلماً يؤدي إلى سلم آخر

عند نهاية كل سلم سلالم أخرى، وهناك رجالٌ يتسلقونها وعلى أكتافهم سلالم

السلالم تؤدي إلى سلالم

والأمل هو العثرات”

لكني الآن موقن بما يقوله نيتشه:

(يوجد هناك طريق واحد في هذا العالم، الذي لن يسلكه أحد سواك: إلى أين يفضي هذا الطريق؟ لا تسأل، اسلكه فقط.

لا يرتفع الإنسان عالياً أبداً إلا حين لا يعرف إلى أين سيقوده طريقه.)

متى آخر مرة بكيت ومتى آخر مرة ضحكت؟

“أبتسمُ، مثل علم يرفرف فوق بلاد مقتولة”: هذه الجملة ـ القصيدة، كتبتها وأنا متوجع، حزين وخائب، وهي تمثل إجابة جوهرية على السؤال الصعب أعلاه. هناك قصيدة أخرى، ربما تمثل إجابة: “أبتسمُ من خلال غلالة الأسى، مثل فراشة ترفرف في قميص صبية مهجورة”.

لم أضحك بصدق منذ فترة طويلة، رغم أني أسخر وأتمتع بالفكاهة السوداء، لكنني “حزين” بصدق.

بماذا تعول على الشعر ولماذا؟

لم يمنحني الشعر إلا الأجنحة، وهي كافية لطائر غريب مثلي، انتزعت عنه الأجنحة منذ لحظة الولادة، وبقي يتعثر بين البلدان والنفوس إلى أن حانت لحظة التحليق: في الرابعة والخمسين من عمري عرف القراء أن هناك شاعراً يغرد خارج السرب.

لست نادماً إلا على نصوص مزقتها أو أتلفتها في لحظات اليأس، لكني استدرك كثيراً، فهذا الإهمال هو من هِبات الشعر. أعني أن عدم الالتفات هو موهبة كبيرة لمن يفهم حركة التطور، وكما قال المتصوفة: “متلفتٌ لا يصل.”

الم يخذلك الشعر أبداً؟

الشعر محاولة شخصية، وبالنسبة لي لم أشعر بالخذلان إلا من الشعراء، فمعظم هؤلاء يمتازون بالمصادرة ونفي الآخر. أكثرهم يكرهون شاعراً لا ينافسهم على مجد “خرائي” ليس له من قيمة، وأكثر الشعراء قتلوا الشعر، بالغموض المعتم تارة، وبقلة التهذيب تارة أخرى. صرت أقرأ “شعراً لا أفهمه، ولا يحيلني إلى معرفة، أو تجربة، وأفضله لا يقدم إلا شيئاً من جوهر اللغة.”

لطالما رددنا سننجو سننجو لكن كيف لنا أن ننجو من الشعر نفسه؟

لا نجاة من فخاخ الشعر إلا باعتناقه كهواية، وألا تكتبه باحتراف. الموهوب أفضل من المحترف لأنه يحتفظ بجوهر البراءة.

يقول ريلكه كل جميل مرعب، لكن قصائدك جميلة وترعبني في نفس الوقت.. لماذا؟

لعل رعب الجمال أشد تنويراً من رعب القبح.

طالما حلمت بقصيدة جميلة تبقى خالدة، كخلود الخبز والصباح، أما الجمال فهو أحد أسباب هذا الخلود، لكن هل فعلت ذلك حقاً؟

بالمناسبة، بكل تواضع ودون غرور، لم أرض يوماً عني، وأعتقد أني لم أكتب الشعر كما ينبغي.

شعرك مليء بالخيبات والفقدانات ومع ذلك أحبه وأتساءل لماذا؟

أعتقد أننا أكثر الشعوب خيبة، وهذه الخيبة هي رأس مالنا الحقيقي، هي ذخيرتنا لمواجهة هذا التوحش الإنساني الكبير.

أرى أن الله لا يرحم الشعراء هل ترى ذلك أيضاً؟

لا علاقة للغيب بهواجسنا: أعتقد جازماً بذلك، لكن الخيبة تتمثل الآن فيمن يدعون تمثيل الله!

ما هي أقرب مجموعة شعرية إلى قلبك؟

هناك شاعر كان صديقاً قريباً في فترة ما من عمري، وكنت – وما زلت – أتصرف مع أصدقائي الأقرب على أن الصداقة تعني الثقة والامتلاء، تماماً كما هو الحب، ولذلك كنت أطلعه على أسراري، خيباتي وتجاربي الكتابية، لكنني لم أطلعه على مخطوطة “أفكر مثل شجرة” لأنني أنجزتها بشكل شبه تام بعيداً عنه، أي عندما كنت أعيش منفياً في إيران. وقد فوجئت به يزعم أنه “تدخل” بشكل مؤثر فيها بعد صدور المجموعة، وهو يعني أني كنت تلميذه، رغم أني أكبره بالسن كثيراً، ناهيك عن التجربة، فصممت أن أعاقبه بطريقة جمالية جداً، هكذا أصدرت مجموعة “كيف تفوز بوردة؟” التي أحسبها الأفضل والأقرب إلى نفسي دائماً.

هل غرور الشاعر الجيد ضرورة لابد منها؟

هناك غرور موضوعي يصنع جداراً للحماية من التطفل والانتهاك، خاصة بعد أن أصبح المبدع شائعاً، وبمتناول الجميع، نتيجة القفزة الكونية في الاتصالات، وأنا أمارس هذا الغرور في المواقع الاجتماعية خاصة، لكنني أعيش كشخص عادي في الحياة العامة، بل إن جيراني لا يعرفون أني شاعر.

أنا أحترم فيك أنك لم تتلوث بالسلطة والشلل الثقافية، لكن السلطة مخالب والشلل أنياب.. ألا تخشاهم؟

لحسن الحظ أن السلطة ما زالت نهمة، وأنها لم تشبع بعد من النهش والتنكيل، وهي الآن تحاول إحكام سيطرتها على منابع الثروة، وليس مهماً – بالنسبة لها – أن يكون هناك شعراء يغردون خارج السرب، أو غير ملطخين بالجبن، ولم يمسهم وباء الطاعة.

معركتي ـ بوضوح تام ـ هي ضد القبح: كل قصيدة جميلة، مهما كان موضوعها، هي انتصار للفروسية والشجاعة، أي للجمال وللنُبالة، وهكذا فهي معركة مفتوحة وفي كل ميدان، أما الشلل فهي أقل من أن توصف بالرجولة: الحرب هنا في التجربة والموهبة وتناغمهما مع اللغة، وشروطي في هذه الحرب أن يكون الخصم نزيهًا في التجربة والموهبة واللغة.

لست خائفًا ممن هو أضعف مني في فهم هذه الخصومة!

اسمح لي شاعرنا وأستاذنا الكبير، ما هو سر صنعتك الشعرية الذي يمنح قصائدك شيئًا من الخلود؟

أنا غير راضٍ عني كما أسلفت. القلق يلازمني حتى بعد الإنجاز، وهناك “مسودات” بقيت تنتظر سنينًا، رغم أنها شبعت تحريرًا وتنقيبًا وتزويقًا، لكنها لم تصل إلى القناعة الكافية: قناعتي، أنها صالحة للنشر. ولن أكشف سرًا إذا قلت: لقد اخترعت قارئًا، ذكيًا ولمّاحًا، حساسًا وشاطرًا، وأنا أحتكم له، خاصة عندما يمد لسانه هازئًا بما فعلت. هكذا الأمر: إرضاء قارئي الخاص هو المهمة الأساسية الأولى، وقد حصل أن خالفته مرة فظهرت قصائدي بائسة، ولكن سأحتفظ بباقي السر، ولن أخبر أين تلك القصائد، في أي مجموعة.

هل كان عليك أن تنشر بعد كل هذا العمر لضيق المال مع أن المال لا يصنع شاعرًا جيدًا حتى وإن تم تسويقه، أم أن لك موقفًا جذريًا ونحن نعرف ذلك من عصابات الناشرين حتى جاء الناشر غير الاستغلالي الذي كنت تنتظره، ثم ما هو مردود الشعر المالي عليك، وماذا تقول لأي ناشر يمنح الشاعر المكابر الفتات من مبيعاته ومعظمهم لا يكاشفهم بالمبيعات الحقيقية، وذلك لأن الناشر المستغل لا تعنيه سوى تنمية أرصدته على حساب الشاعر المكابد؟

في البدايات، أعني السبعينات من القرن الماضي، لم أكن مهتمًا بالنشر، قدر اهتمامي بإنضاج موهبتي ونموذجي بالتالي. كنا ثلاثة شعراء في مدينة من الغبار واليأس: عقيل علي، علي البزاز وأنا، ولم يكن يهمنا أبدًا أن نكون معروفين كشعراء، بل بلغت الذروة عندما صرنا منبوذين، خاصة وأن النظام الثقافي في العراق منع نشر قصيدة النثر منذ منتصف السبعينات حتى منتصف الثمانينات. هذا يشكل نموذجًا للنضال الشعري بحد ذاته، إذ لم نشترك في حفلة الحرب أو في السبي البابلي للثقافة. كنا ـ نحن الثلاثة ـ أبعد من أن نفكر بطباعة مجموعة شعرية، وما يهمنا فعلاً أن نتشرد في الشعر مثل مهووسين، بعيدًا عن الامتيازات التي تمنح لشعراء السلطة. كانت قصيدة النثر هي البيت، بالنسبة لنا، وهي المستقبل. بل إن الشاعر علي البزاز جازف حتى النهاية القصوى فبقي أعزبًا، دون زواج، حتى الآن.

مثل هذا الالتصاق بالشعر وبالصدق لا يمكن أن يتفكك لمجرد طباعة مجموعة شعرية توافق عليها وزارة الثقافة، كما أن دور النشر ـ وهي قليلة ونادرة ـ لا يمكن أن تطبع حرفًا واحدًا، دون موافقة السلطة، لكن الحال تغيرت تمامًا مع انفجار طرق الاتصالات، وظهور منظومة الإنترنت، إذ ظهر العالم، خرجنا من العتمة، وانتشرت الصلة مع دور النشر، مع بداية ظهوري على الشبكة العالمية رغم أن تجربتي مع الناشرين كانت مخزية بشكل لا يوصف. لم أعرف ناشرًا عراقيًا أو عربيًا منصفًا، وجميع دور النشر التي تعاملت معها كانت غير منصفة وغير نزيهة. بل إن هناك دور نشر يديرها أميون، وستلاحظ ذلك من طبيعة الأخطاء الطباعية والإملائية، وهناك دور نشر تطبع لك 1000 نسخة، لكنها تزعم أن ما طبعت هو 300 نسخة، إمعانًا في سرقتك: تخيل أن كتابًا طبعته لي دار نشر عربية عام 2009، وهو كتاب رائج حتى الآن، مع ذلك فإن الناشر يصر على أنها الطبعة الأولى ونحن في عام 2024. هناك دار نشر أخرى طبعت أكثر من خمس طبعات لكتاب لي وهي تكتب عليه الطبعة الأولى حتى الآن، وهناك دار نشر اشترطت أن لها 40% من قيمة أي جائزة يحتمل أن يفوز بها الكتاب، وهناك دار نشر اتفقت معها على بيع الكتاب بدولارين لكنها باعته بـ 10 دولارات.

وهناك.. إلخ!

أخيرًا، بعد توقف عن النشر مدة 3 أعوام، بحثًا عن دار مناسبة، عثرت على دار نشر عراقية فتية، تجمعني مع صاحبها صداقة عميقة وهموم جمالية مشتركة، هي دار “كوديا للطباعة والنشر”، ومنها سأنطلق بطريقة مطمئنة.

إننا ـ كمبدعين ـ نفتقد اليد الناشرة الحانية التي تترفق بما ننتج، وتتعامل معنا بروح من الثقة والامتلاء، بعيدًا عن الجشع والاستغلال، وهذا بالضبط أحد أسباب تمنعي عن النشر، وعن الاختلاط بجماعات شوّشها الطمع وأضاع بصيرتها.

بالنسبة لي كقارئة أتابعك جيدًا، أشعر أن قصائدك وصوت فيروز شيء واحد.. ولذلك لا أتخيل العالم بدون فيروز والشعر بدون قصائد عبد العظيم فنجان.. ماذا تتخيل فيروز توصيك بالشعر وماذا تتخيل أنت توصيها؟

فيروز ـ بالنسبة لي ـ ليست صوتًا، بل هي بيئة، مناخًا وجوًا، أو طقسًا من التوحد، حالة من الهيام، روحًا من البلور والشمس، طفولة من الفجر والضباب.

هي الروح الوحيدة الحية والتي ستبقى بعد أن نزول!

الأجمل في عبد العظيم فنجان أنه هو كما هو حتى وهو لا يهادن أو يساوم باسم الجمال.. أليس نادمًا أنك خسرت الكثير من الفعاليات التي كنت تستحقها بسبب ذلك؟ ثم ماذا تنتظر من نقاد يزعمون النقد وهم مجرد آلات مهمتهم الحسد الشعري إذا جاز التعبير وحتى لا تدور عجلة الشاعر الجميل لأن مهمتهم الخبيثة أن يجعلوها عجلة مربعة لا تدور؟

هناك شعراء عبارة عن موظفين في العهد البائد أو الحالي يمارسون الإقصاء والتهميش في المهرجانات مع أنك الشاعر الذي يفرض نفسه فلماذا تتعفف عن المشاركات وتفهم أن جمهورك يحزن من هذا التعفف.

من من الشعراء العرب المعاصرين الذين يثيرون إعجابك وهم يقاومون الرداءة مثلك ويجازفون ويعانون ويغامرون؟

الطريق شاقة وخطيرة لكنك تبلغنا الذروة الشعرية ولذلك نحبك، ولكن جاوبني لماذا نحبك؟ وأعرف أنك تعوي كذئب وحيد فوق تلة العدم؟

الأسئلة الأخيرة يعرفها أصحابها، وقد أوصاني عبد العظيم فنجان بالاعتذار عن الإجابة عنها كما نوهت أعلاه بسبب الكورونا.

دعواتكم لفنجانو.

ناقل الأسئلة

فتحي أبو النصر

مالا تعرفونه عن عبد العظيم فنجان

أنتم لا تعرفون الظلم الفادح الذي تعرض له عبد العظيم فنجان

حاربوه كل الذين تسلقوا باسم الشعر وهم في الحقيقة ثلة هتافين للسلطة الثقافية المسيطرة.

أنتم لا تعرفون عذابات عبد العظيم فنجان..ثمة علامات جنون في شعره تتناقله الألسن والصحف والمنتديات. عبد العظيم فنجان واقعي في آلامه وأحزانه.قلبه مكلوم جراء تفاهات ترتكب باسم الشعر.

يعيش الشعر في اعصاب صديقي التاريخي دون أن يؤذي الجمال ولو بخدش واحد.

ذات مرة قرأت في حوار معه لا أتذكر أين أنه يعول في تطوير قصيدة النثر العربية على صديقنا الشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار ، إلى قوله واضاف ” وعلى الشاعر اليمني فتحي أبو النصر”.

هكذا هو دون عقدة أجيال ، ممتلئ من الداخل والخارج.

اثار رأيه هذا عدة ضغائن عراقية وعربية.

كنتُ، وأنا اقرأ قصيدة جديدة لفنجانو، أشعر بالانسانوي الكثير الذي داخله.

عبد العظيم فنجان دائما يستعيد مشهد القيامة في قصائده ، تحديدا أعني القيامة العاطفية.

هذا القوس في امتداده الجنائزي يعيد الحياة للجمال. بقدر ما يستجلي شقاء ، بقدر ما يستجلي غياب.

لعبد العظيم فنجان اكاريزميّة شعرية خاصة .. أقول ذلك عن ثقة لأني افهم معاناته الشعرية.. اقرأ عبد العظيم فنجان منذ أكثر من عشرين سنة.كأنما يحمل الأمل الأخير للتجريب الشعري الناضج.

يحتدم عبد العظيم فنجان في معارك ضارية تنتصر للجمال.

يتكثف فسيحا..ويهزأ من كائنات الحرس ومن كائنات الميكروفونات.

يشكل عبد العظيم فنجان كبرياء الشاعر المعتز بالشعر الحقيقي.. المعتز حتى بخساراته. كأنه واحد من أبطال المآسي الإغريقيّة.

بطلا شعريا تثخنه الرقة..بطلا مغصوصا ويبتسم.

( فتحي أبو النصر)